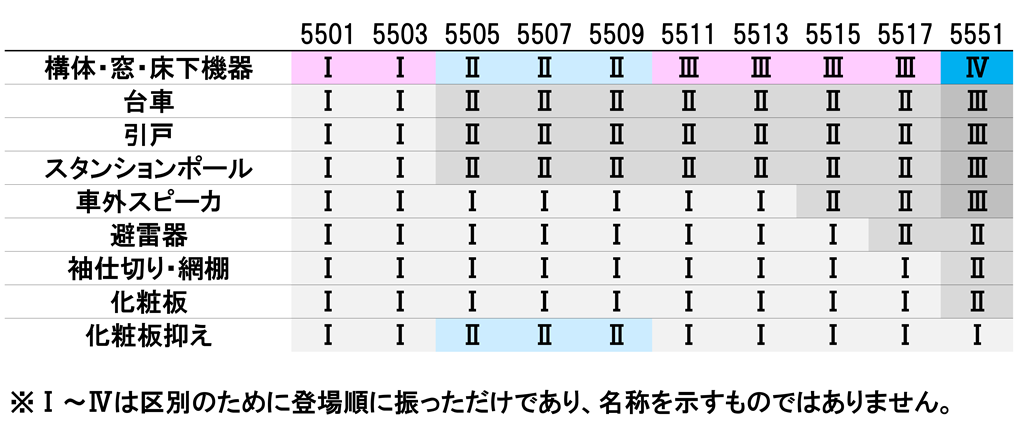

製造時からの違い

製造時の設計変更は細部まで含めると節目は多くなりますが、大まかに見れば05・11・51の製造時に行われています。

05を製造する際の構体の設計変更は非常に目立つものですが、05~10が川崎重工製であること、11~18では武庫川車両製に戻ったこと、51は武庫川車両解散後にアルナで製造されたことから、特徴のある部分を随所に見ることが出来ます。また、細部(部品レベル)での変更については15・17でもなされています。

変更点概観

| 8000(Ⅳ) | 01~04(95年製) | 05~10(川重製) | 11~18(武庫車製) | 51-62(アルナ製) |

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

|  |  | ||

|  |  |  |  |

|  |  |  |  |

・01~04

95年度登場の5500系は5501-02、5503-04の二編成。この二編成は武庫川車両製で、8000系タイプⅣを踏襲した仕様です。

妻窓は長方形でアルミ銀枠、妻引戸は700mm幅、窓枠が銀枠の側引戸を装備していたことも8000系タイプⅣに共通する点です。

しかし、5500系は8000系に対して床面高さが低いため、幕板の天地寸法や連結器切欠き等で差異が見られるほか、5500系では屋根がステンレスでビードがあるなどの違いがあります。

転落防止幌は8000系同様、登場時には取り付けられておらず、後に設置されています。

・05~10

1997年度登場の5505~10の三編成は川崎重工製で、9000系で大きく変更された妻面造作を5500系にも採用した形となり、妻引戸の幅は820mm、妻窓は狭まり角を丸めたスタイルへと変わりました。側引戸も凹凸の少ない複層ガラスの接着窓に変更され、側板の側窓付近もプレス成型から、黒塗装された金属製部品が取り付けられたものへ変更されています。 転落防止幌はこのグループより新製時から取り付けられており、01~04とは異なる形状の台座です。

・11~15

1998年度に登場した5511~16の三編成は武庫川車両製へと戻り、05~10とほぼ同じ外観となっていますが、機器座形状や配管位置、窓枠など様々な点で差異が見られます。

・17-18

5517-5518は5515-5516とほぼ同じ仕様ですが、避雷器が新型であるほか、パンタグラフからのびる配管にある絶縁管継手が妻面側に存在するなど、微細な変更が見られます。

・5550系

床下機器の違いは勿論、シングルアームパンタを搭載している点や、簡易運転台のある妻面の前照灯、車内天井部造作の変更、袖仕切り化粧板の色変更、網棚高さの変更、更には側引戸幅が1400mmから1300mmに変更されるなど、変更点は多岐にわたります。

内装

写真左から川重製、武庫車製(写真は17-18)、5550系です。ラインデリアや蛍光灯といった天井部造作や、化粧板とその押さえ、網棚高さや車外スピーカ蓋などが異なることがわかります。

左が5500系、右が5550系です。天井部造作の違いが目立ちますが、窓ガラスの色や網棚高さ、袖仕切りの色の違いが見て取れます。

転落防止幌

転落防止幌は5505Fより新製時から取り付け。後年改造により取り付けられた5501F,5503Fとは異なる形状の台座です。転落防止幌台座のボルト位置、配管止めの位置も異なることが分かります。

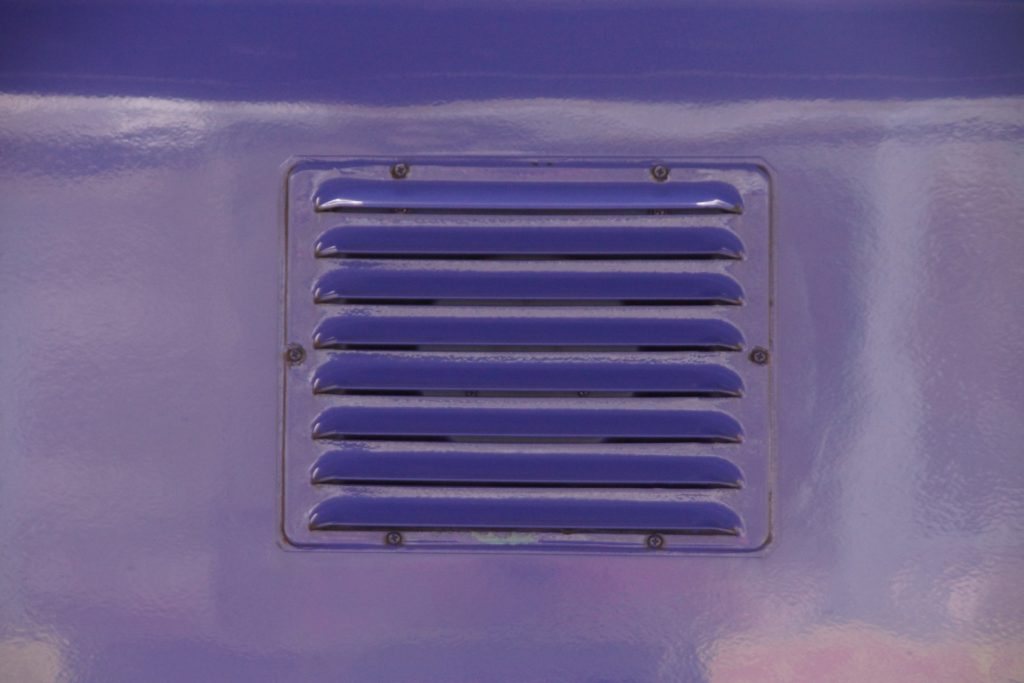

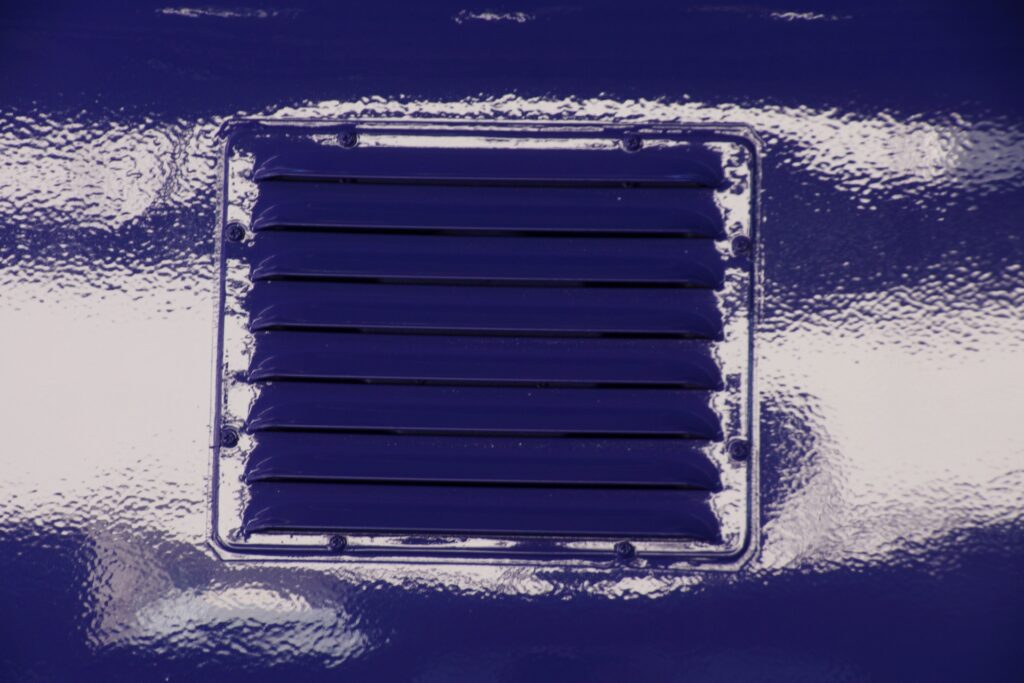

車外スピーカ

5515Fからは車外スピーカ―の取付ビス本数と点検蓋が変更されています。5551Fではビス本数が6本に戻っています。

避雷器

5517Fおよび5551Fは、円筒部に二列の穴が開いていないタイプのものになっています。

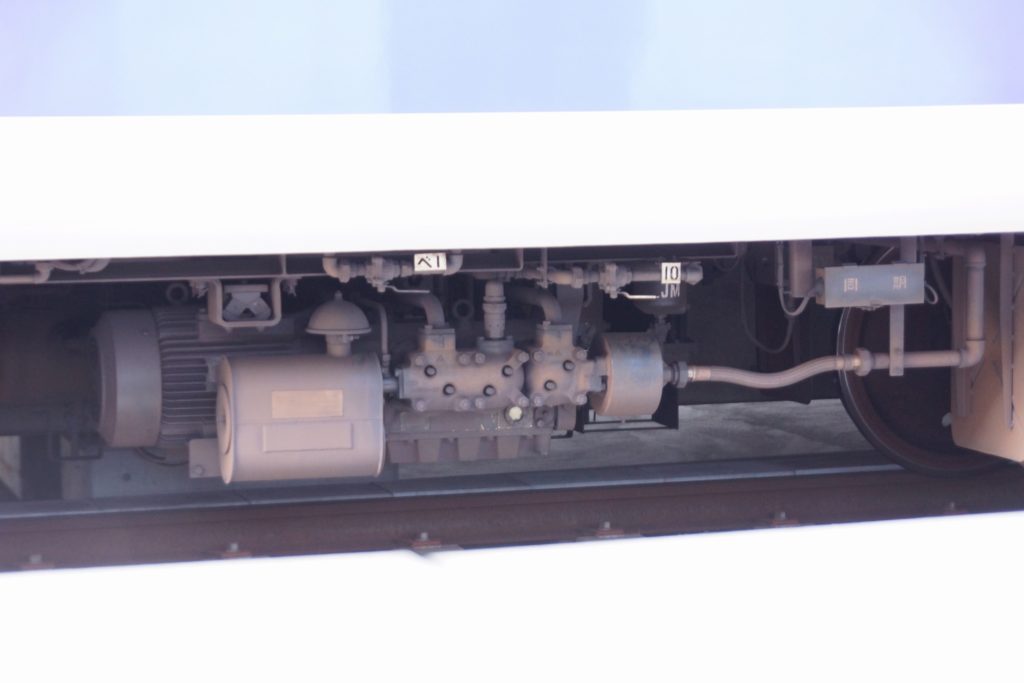

床下機器

5500系では床下機器には殆ど違いはありませんが、メーカーの違い及び製造時期の違いにより、銘板や取付座などが一部変更されています。

・コンプレッサ台座

左は武庫車製、右は川重製です。コンプレッサを吊架する台座の形状が異なります。また、僅かにコンプレッサ廻りの配管の引き通しが変更されています。

5501形の給気弁と減圧弁は武庫車製と川重製で取り付け方法の違いが目立ちます。

・高圧系注意表記

05以降では注意表記が増えたほか、銘板の位置が変更されている機器があります。

・アフタークーラ・ドレン

アフタークーラ(コンプレッサーで作られた圧縮空気を冷やす装置)、ドレン排出口カバーは、05以降で形状が変更されています。

空気ばね調圧装置の取付座

01~04と05~18,5550系ではレベリング装置に接続する、台車側梁に取り付けられた台座形状が異なります。

5551F

床下機器の違いは勿論、シングルアームパンタや、簡易運転台のある妻面の前照灯、内装の一部変更、更には側引戸幅が1400mmから1300mmに変更されるなど、変更点は多岐にわたります。

阪神電車では長らく1400mmドアが用いられてきましたが、9300系導入時に標準的な1300mmが採用されたことを皮切りに、1000系、次いでこの5550系でも1300mmドアが採用され、以降1300mmドアでの製造が続いています。9300系では側引戸間距離および側窓長手寸法が、クロスシート部分のシートピッチに合わせた窓配置となったことから5500系よりも長くなっていますが、5550系は5500系の側窓配置を踏襲した上で扉開口幅のみ変更されたことから、同じ1300mmドアながら9300系とは異なる設えとなっています。

転落防止幌

転落防止幌の設置高さが異なります。5551Fは少し低い位置に取り付けられているのが分かるかと思います。

更に、取り付け台座にはヒンジが付いており、従来の5500系のいずれとも異なる構造になっています。(ヒンジ付きは1000系二次車より採用のもの)

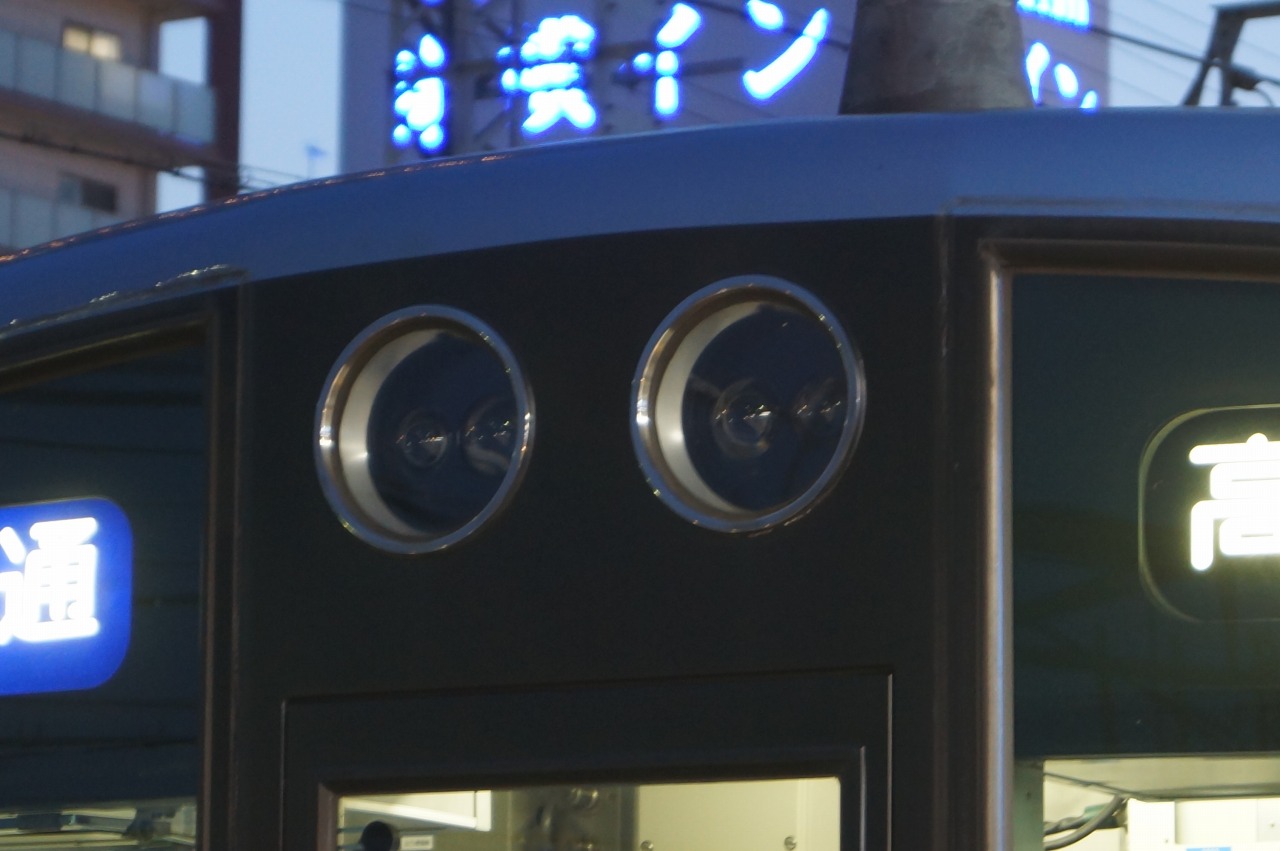

入換用前照灯

5651の神戸方と5652大阪方の妻面には入換用の前照灯が取り付けられています。

これに伴い、妻面の車番が従来より上方のアレグロブルーの面に取り付けられています。

ワイパー

運転席のワイパーのアームが長くなり、取り付け位置が下に移動しています。

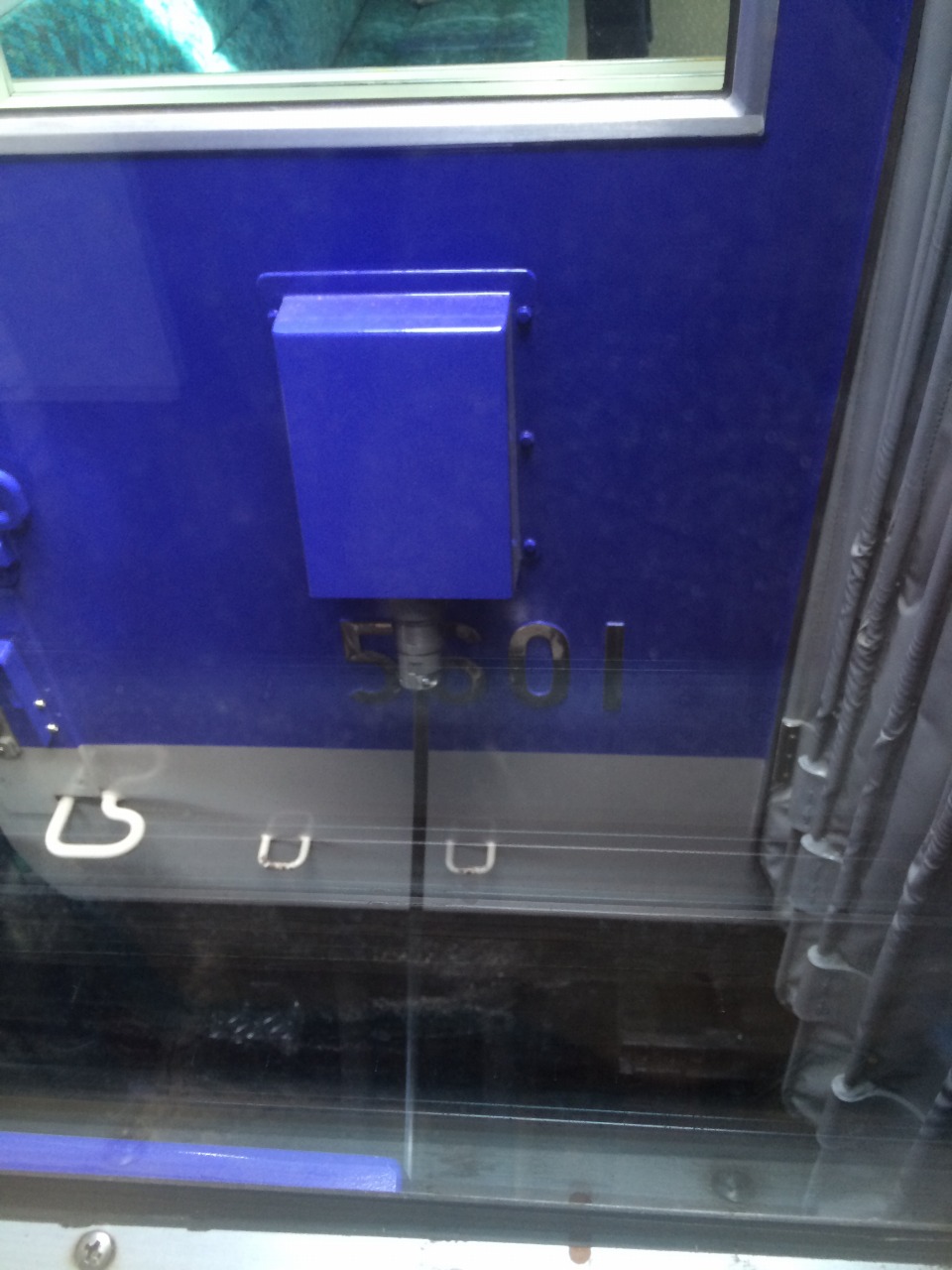

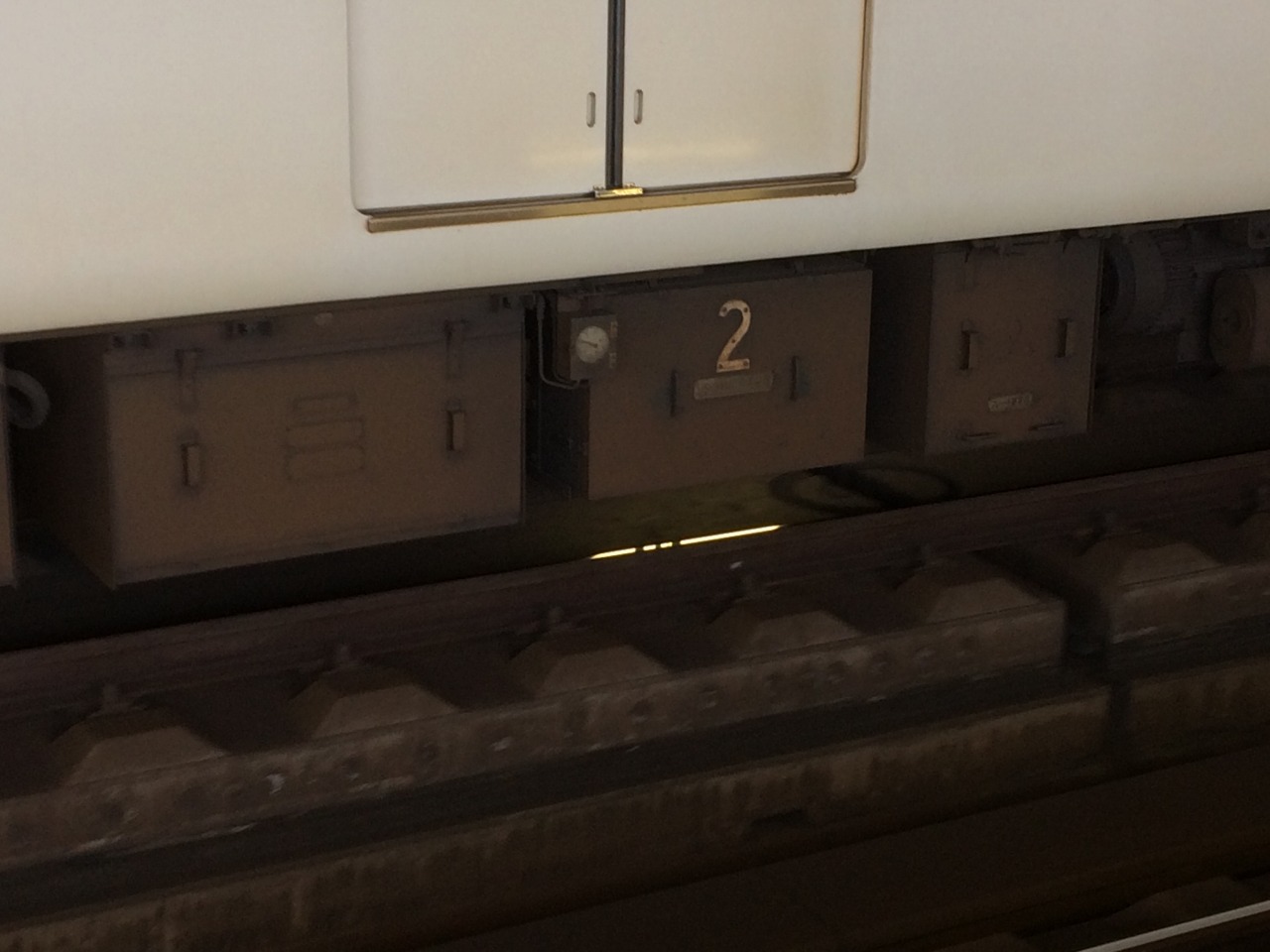

床下車番

5500系(~5517F)では床下機器に車番の末尾1~2ケタが書かれていますが、5551Fでは床下に車番の末尾2ケタが書かれていません。床下機器に書かれていた「車番の末尾1~2ケタ」は1000系以降の車両で消滅しています。

ジェットカー唯一の付随車

5551Fの神戸方先頭車「5562」は、初代5001形(1130?)に始まるジェットカーで唯一の付随車です。

5700系にも付随台車はありますが、5701形が0.5Mというだけですので、完全な付随車としては唯一の存在となります。

銘板の形状

妻面

川崎重工製の5505F~5509Fのみ楕円形の製造銘板が取り付けられています。

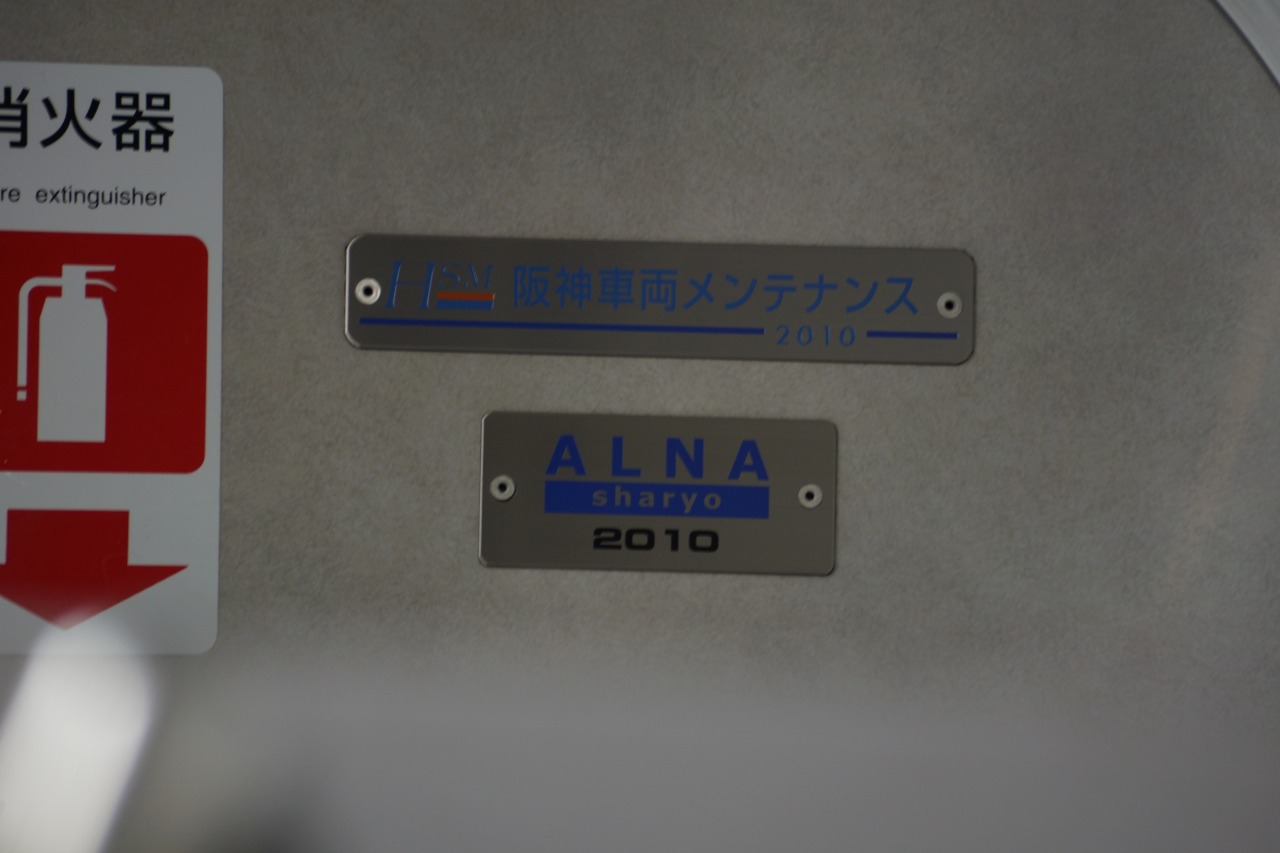

車内

武庫川車両のもの、川崎重工のもの、アルナ車両と阪神車両メンテナンスのもの(5551F)の三種類があります。

後年改造

スタンションポールの手すり

5501F,5503Fは当初高めの位置に手すりが設置されていましたが、後の改造で高さが下げられています。(当初の位置はネジのあたり)

この改造により位置が下げられたものの、5505F以降に比べてはまだ高い位置です。

座席モケットの交換

優先席モケット(2016撮影)

2000年代前半に9300系と同じ柄で色違いの丈夫なものに交換されています。

転落防止幌

5501F,5503Fは転落防止幌未設置(写真一枚目)で落成、後に取り付け(写真二枚目)。

5505F~5517F,5551Fは新製時より転落防止幌を設置して登場しています(写真三枚目)が、5513Fは2012年度冬に5614-5514間のみ、近鉄のシリーズ21で採用されているものに改造(写真四枚目)。後に5700系や5500系リノベーション車両に採用されていることから、試験が目的だったのではないかと思われます。また、この取り付けに際しては雨樋も改造されています。

そして、その5614-5514の転落防止幌は、武庫川線対応工事の際に、元の転落防止幌へと戻っています。

乗務員室仕切り

乗務員室仕切りには車掌側窓の上部が開くタイプ・開かないタイプの2種類と、仕切り扉の上部が開いているタイプ・開いていないタイプの2種類が存在します。つまりこの組み合わせで2×2の4タイプ存在しうることになります。

2016年末時点での調査結果

車掌側窓開・扉窓開:5503F

車掌側窓開・扉窓閉:5551F

車掌側窓閉・扉窓開:5501F,5505F,5507F,5509F,5517F

車掌側窓閉・扉窓閉:5511F,5513F,5515F

連結器換装

バンドン式密着連結器から廻り子式密着連結器へ換装されました。

左写真(2008年1月16日撮影)は5507Fのバンドン時代のもの。右写真(2008年6月14日撮影)では、5515Fは廻り子式密着連結器に既に換装され、同じく廻り子式である1601Fとの連結しています。

5500系では連結器換装に伴いスカートの上部オオイが取り外されたことにより、スカートの開口部縁に見える面状にビスが露出しています。これが5500では片側2本、5550では片側4本と配置が異なります。

車側灯更新

車側灯(下側)が赤レンズからクリアレンズへと変更されました。

車側灯クリア化

01 2017.4

03 2015.6

05 2012.3

07 2011.12

09 2012.2

11 2013.2

13 2012.3

15 2013.7

17 2014.3

51 2016.10

前照灯

5505Fは2013年1月31日に2粒のコイト電工製LED小糸製LEDに、5551Fは2016年10月の出場時に、5509Fは2017年10月の出場時に16粒の森尾電機製LEDに交換。

その後しばらく変化はありませんでしたが、2018年12月4日に5515Fが、2019年1月8日に5513Fが、1月24日に5517Fが森尾製16粒LEDに交換されています。

加えて5501F,5503F,5505F,5507Fはリノベーションと同時に森尾製16粒LEDに交換されています。

コイト

森尾

2019年1月7日からは阪神電車全線で終日前照灯点灯となりました。

5513Fは終日前照灯点灯の翌日に前照灯が交換されたことになります。

マタニティーマーク追加(2013.3)

ドアステッカー更新(2013.7)

2013年7~8月で更新されました。写真の5500系は新ドアステッカー、8000系は旧ドアステッカーの貼り替え過渡期(写真左・2013.08.03撮影)

蛍光灯カバー一部撤去

5501,5601の2両だけ取り付けられていません。(2013年撮影;リノベーション後も変更なし)

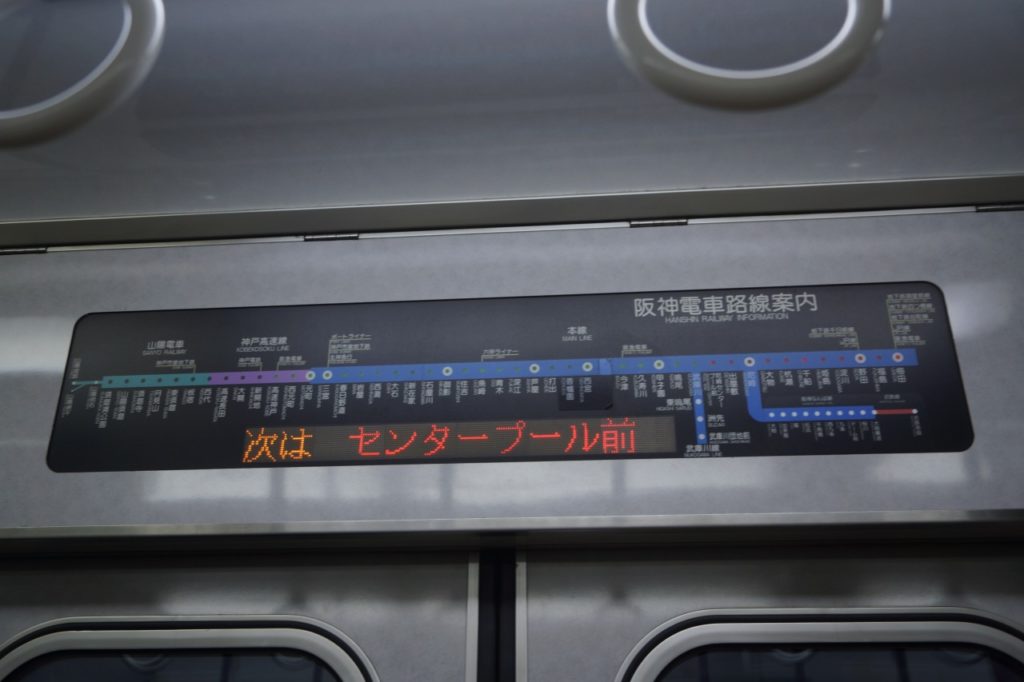

車内案内表示器

路線図と一体型の案内表示器は、2013年~2014年初頭にかけて、路線図部分が全て化粧板で覆われました。

この表示器は5500系(5551F除く)のほか、9000系、9300系に取り付けられていました。(5505F,5507F,5515Fは2014年1月8日時点で残存)

この表示器はリノベーション時に全て完全撤去され、LCDへと換装されています。

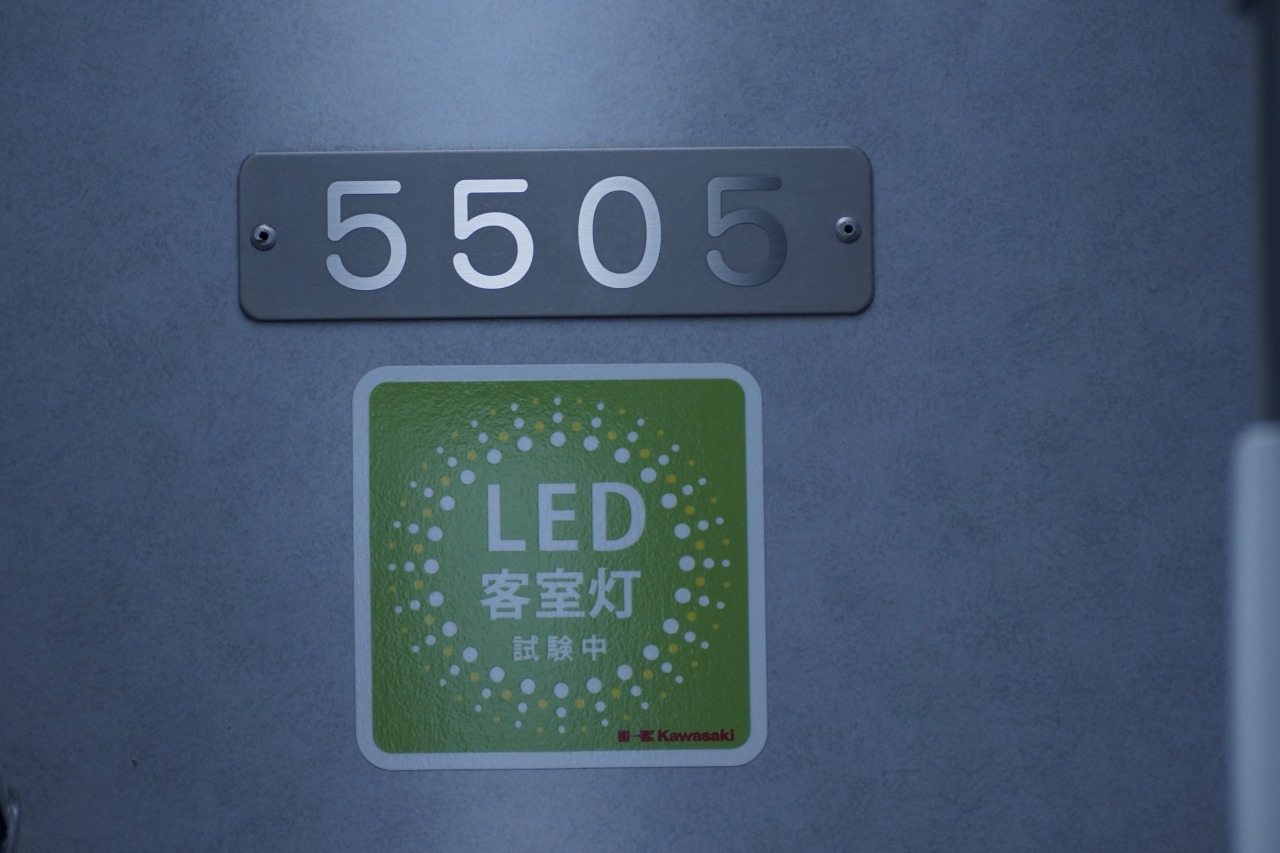

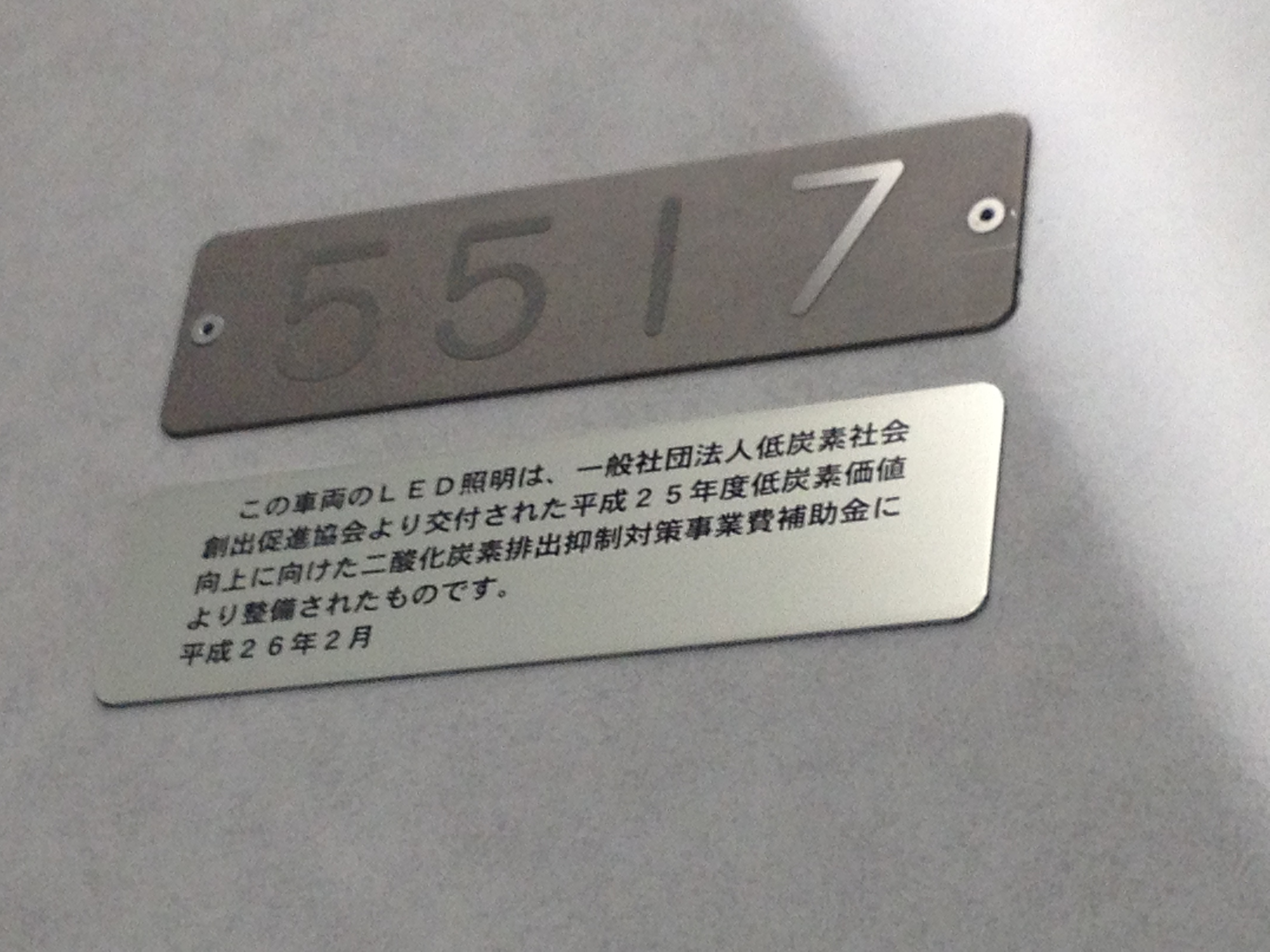

客室灯LED化

2013年の5505Fに始まった客室灯の蛍光灯からLEDへの換装。

5505-5605での試験段階では随分と青っぽい色でしたが、本格採用に至った現在では蛍光灯とほぼ同じ色合いになっており、区別はつきません。

現在では、LED客室灯搭載車は車内妻面車番下に上写真のようなエッチングプレートが貼りつけられています。

優先座席ステッカーの変更(2014.7~)

2004年2月に旧来の楕円形のものから変更されて以来、緑色の優先座席ステッカーには大きく変化がありませんでしたが、2014年7月に優先座席の5つのピクトグラムが左向きから右向きになると共に小変更され、携帯電話のイラストもスマートフォンに、そして「優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください」から「優先座席付近では、混雑時には携帯電話の電源をお切りください」へと変更されています。また、5つのピクトグラム下の日本語表記の下に英語表記が追加されています。

これは2012年7月に2G携帯電話のサービス提供が終了し、2013年1月に「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」を総務省が改定されたことを受けて、2014年7月より関西鉄道協会がルールを改めたことによります。

たいせつがギュッとステッカー

2015年2月26日に突如として貼り付けが始まったハートのステッカー。

当初はステッカーの貼付位置は結構バラバラで、5500系では3パターンが存在しました。(下写真)

2月末時点では運転台側標識灯の上に貼り付けられた車両(写真1枚目)が多かったのですが、標識灯上のステッカーは5月中旬頃からワイパー下(写真2,3枚目)の位置に移動しています。ちなみにワイパー下のステッカーは、更に「塗り分けライン直下」と「標識灯と塗り分けラインの真ん中あたり」の2パターンに大別できます。

これだけかと思いきや、実はステッカーが一定期間貼り付けられていなかったりする車両もあります。

この項目ではざっくりですが、リノベーション前の「各先頭車のステッカー、どの期間にどの位置に貼っとったか」ということをまとめていきます。

標識灯上

03,04(2015.2~2015.5<検査入場>)

05,06,07,08(2015.2~2015.4)

11,12,13,14,15,16(2015.2~2015.5)

17,18(2015.2~2015.10)

ワイパー下真ん中

01,51,62(2015.2~2015.5)

02(2015.2~2016.8<RN入場>)

09(2015.2~2015.4)

ワイパー下塗り分け直下

01,05~16,51,62(2015.5~)

03,04(2015.11~)

17,18(2015.10~)

貼り付けなし(2015.2.26以降)

03,04(2015.6~2015.11)

10(2015.2~2015.5)

車内SOS表記拡大・戸袋への吸い込み防止ステッカー貼付(2015.8)

車内SOS表記拡大と戸袋への吸い込み防止ステッカー貼付が全車両に行われています。

妻窓広告ステッカー貼付(2017)

2017年初頭より、妻窓の半分ほどを占める大型の広告ステッカーが貼り付けられています。タイミングや位置次第で広告がないものや、妻窓左右一枚ずつの計2枚貼られているものもあります。

車内乗車位置表示板取付(2017年度)

車内乗車位置表示板が2017年度に全車両に取り付けられています。

マタニティーマーク・優先座席ステッカー統合(2019.1)

見えづらいですが、左側の車両(8117)の優先座席ステッカー下部には白いもう一枚のステッカーが見えるのに対し、右の車両(8013)の窓にはありません。8213Fの検査出場試運転(2019.01.21撮影)では混合していました。この冬にほとんど統合されています。

LED行先表示器が「大阪梅田」表示に対応(2020.2~3)

2019年10月1日に、鳴尾・武庫川女子大前駅と共に、大阪梅田駅も梅田駅から駅名を改称しましたが、鉄道車両の社外のLED行先表示器は2020年2月~3月に「大阪梅田」「阪神大阪梅田」へと変更されました。

幕式装置を搭載している車両については「梅田」「阪神梅田」表示が維持されています。

過渡期・3/8撮影

換気ステッカー貼付(2020.12・2021.4)

貼付位置は2020年12月分は1両あたり側面2か所(片面で1か所)のみ、2021年4月にさらに追加され側面4か所(片面2か所)に倍増しています。貼付対象窓に優先座席ステッカーや、弱冷車ステッカーがある場合は、その上方に貼り付けられ、女性専用車となりうる(梅田から数えて)4号車山側は、女性専用車の掲示をする都合上、縦型のものが貼り付けられています。

詳細は下記リンクの記事を参照してください。

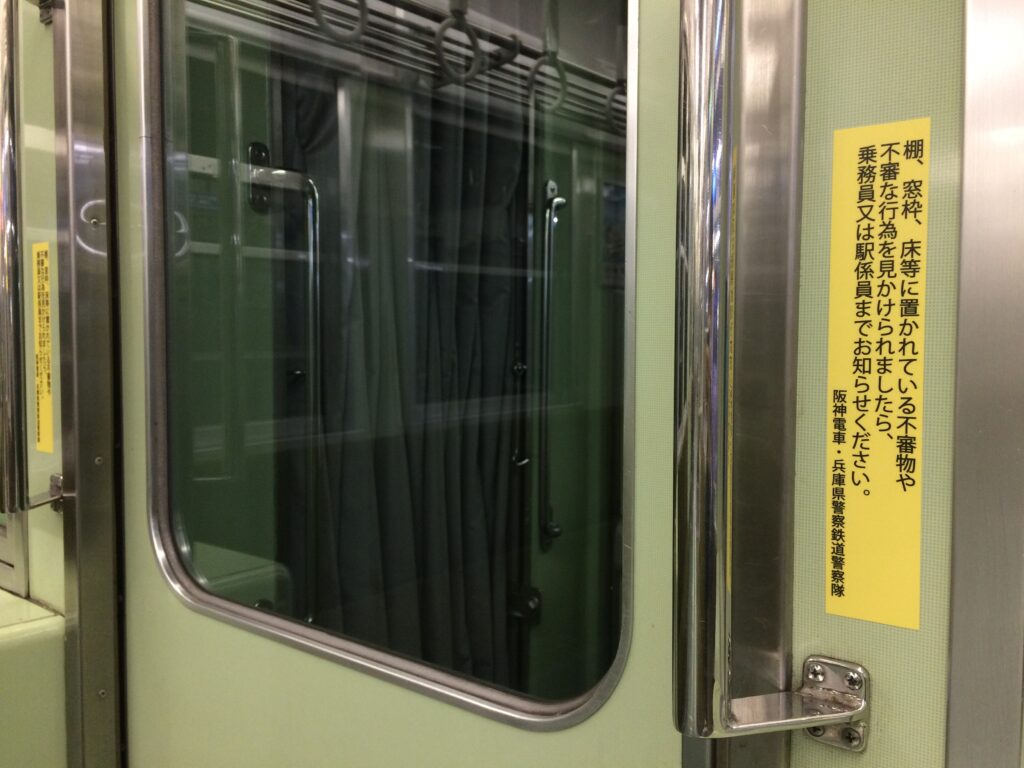

啓発ステッカー(黄色)貼付(2021年10月)

2021年10月中旬頃に、黄色のステッカーが車内妻引戸両脇に一挙に貼り付けられました。

側面窓上車番ステッカー貼付開始(2022年1月)

2022年1月に検査を明けた8215Fから、社紋付近の側面窓上部に車番ステッカーが貼り付けられています。

編成:「確認」日

8216:1/5 (検明け)

8247-48:1/7

8231-32:1/8

5507-08:1/12

8229-30,8219-20:1/13

5013-16,8237-38,1601:1/14

5711-12:1/15

8249-50:1/17

5017-5020,5703-04,8215 (検明け) :1/18

5701-02,1602,1607:1/20

5505-06:1/21

8211-12:1/22

9207-08:1/25

8523-02,1213-63,5503-04:1/26

1210-60,1609:1/27

9503-04:1/28

8221-14:1/29

9505-06:2/2

8227-28:2/3

8245-46:2/4

1202-52:2/7

1205-55,8240 (検明け) :2/9

5707-08,1603:2/10

8233-34:2/11

9203-04:2/12

8241-42:2/15

1206-56:2/16

5501-02,1604:2/17

1204-54:2/18

8243-44:2/19

5515-16:2/21

8239 (検明け) :2/23

5517-18:2/25

5709-10,5717-18,1203-53,1605(このへん)

5551-62:2/28

9205-06:3/1

5717-18,1606(このへん)

9209-10:3/6

1201-51(このへん)

8236 (検明け) :3/9

8235 (検明け):3月

8213,8218:5月(検明け)

8225,8226:6月(検明け)

車内監視カメラ設置

あとで書きます

リノベーション工事

登場から20年前後となり最新型の5700系も登場したことから、車内設備を5700系同等にすべく、リノベーション工事を5501Fより施工。2017年度より運行を開始しています。

塗装が大きく変わったリノベーション車両。もちろん塗装のみならず、様々な点に変更が加えられています。

共通項

半自動ドア化

側引戸鴨居下部には、開閉時の注意喚起の赤ランプと、取っ手が新たに設置されています。

切り欠きつきドアレールへの一部交換

ドアレール切り欠きは、バリアフリー施策(車いすやベビーカーのスムーズな乗降)として一部が交換されています。

車側灯の交換

5505F以降では車側灯がユニットタイプのもの(5700系と同等品と思われる)に交換されています。(右写真)

5501F,5503Fの改造時には車側灯には変化なし。(左写真)

車椅子スペース増設

5501,03,05Fでは全ての車椅子スペース横優先座席が3席ですが、07以降の本線用リノベーションでは3両目を除き2席、武庫川線向けの編成では5901形が3席、5501形が2席です。

| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | |||

| 5500 |  |  |  |  | ||

| 5550 |  |  |  |  | ||

| 01,04 リノベ |  |  |  |  | ||

| ~5505 リノベ |  |  |  |  | ||

| 5507~ リノベ |  |  |  |  | ||

| 武庫川 |  |  |  |  |  | |

| 武庫川 増設部 |  |  |

リノベ特有の

リノベーション工事の内容

内装:化粧板・床模様の一新・袖仕切り配色変更・スタンションポール追加・車椅子スペース増設・吊手変更

床下・システム面:LCD,モニタ装置追加・蓄電池SW追加・行先表示器変更

車体:転落防止幌,竪樋とステップ変更・ドアボタン設置・車側灯変更・側引戸上雨樋設置・ドアレール切欠き追加

転落防止幌

5700系や近鉄のシリーズ21に使用されている転落防止幌に換装されています。先述の通り、5514-5614で試験が行われていたものが本格採用された形です。

この転落防止幌を設置する際には雨樋が干渉するため、雨樋形状が変更されており、01~04ではステップも一部が折り畳み式のものに変更されています。

車両情報統合システム搭載

東芝の車両情報統合システム(LCD等)を新たに搭載したため、モニタ中央装置等が床下に追加されています。

参考: https://www.toshiba.co.jp/tech/review/2016/04/71_04pdf/a06.pdf …

モニタ中央装置の設置位置にあった給気弁・減圧弁などは、元空気ダメの外側の位置に移設されるなど、床下機器に変更が加えられています。

また、 車両情報統合システム搭載に伴い、車両間引き通しケーブルが一本増えたため、妻面の車番・銘板の一部の位置が変更され、梅田側ユニットの中間車(5601形奇数車)の神戸方妻面のジャンパ栓納めが撤去されています。

増設されたケーブルソケット。山側に設置されている。

ジャンパ栓納めは車体から撤去され、代わりにチェーンでぶら下げられるようになりました。(5601は黄色、5603,5605は灰色であることを確認したが、常時編成毎に保管されているのかは不明。)

内装変更

車内の模様は5700系に準じた柄に変更されています。ちょい乗りシートはリノベーションでは採用されていません。

妻引戸取っ手変更

5501F,5503Fでは妻引戸の取っ手も5505F以降と同様の握りやすい大型のものに交換されています。

室内灯の色

5601,5602のユニット間では室内灯の仕様(カバー有無等)の差から、色が違って見えます。

(写真左:ユニット間連結面、写真右:ユニット内連結面)

武庫川線向け改造

武庫川線向け工事

内装:化粧板・床模様の一新・袖仕切り配色変更・スタンションポール追加・車椅子スペース増設・吊手変更

床下・システム面:案内表示器変更・蓄電池SW,ブレーキ継電器箱追加・行先表示器変更

車体:ドアボタン設置・車側灯変更・側引戸上雨樋設置・ドアレール切欠き追加・ダブルパンタ化

5511F,5513Fの4連2本を、それぞれ5601形(中間車)に運転台を設置することで2連4本へと改造したものです。

元来5601形車体長が5501形に比べ100mm短く、更に5501形では5601形比170mm後方にオフセットしていることから、5501形と5901形では側面(特に乗務員室後方)の配置が異なります。

また、5901形への改造に際して、集電装置が下枠交差1基からシングルアームパンタ2基に変更されると共に、偶数車では元々配管が伝っていた妻面が撤去されたことから、ヒューズや配管等々を神戸寄りに移設しています。

床下機器には目立った変化はありませんが、ブレーキ継電器箱などに変更があります。

《参考》出場試運転時の様子

01 2017.4

03 C2015 D2017.9

05 2018.5

07 2019.4

09

11 C2020.5 D

13 C2020.2 D

15 C2021.3 D

17 2021.11

51 2016.10

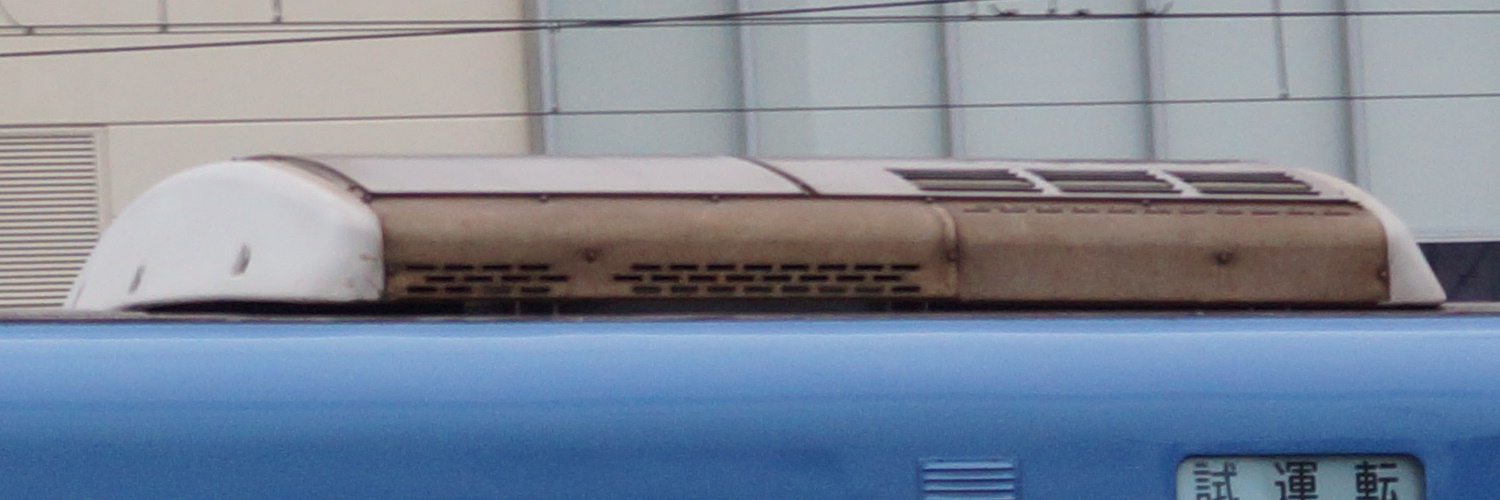

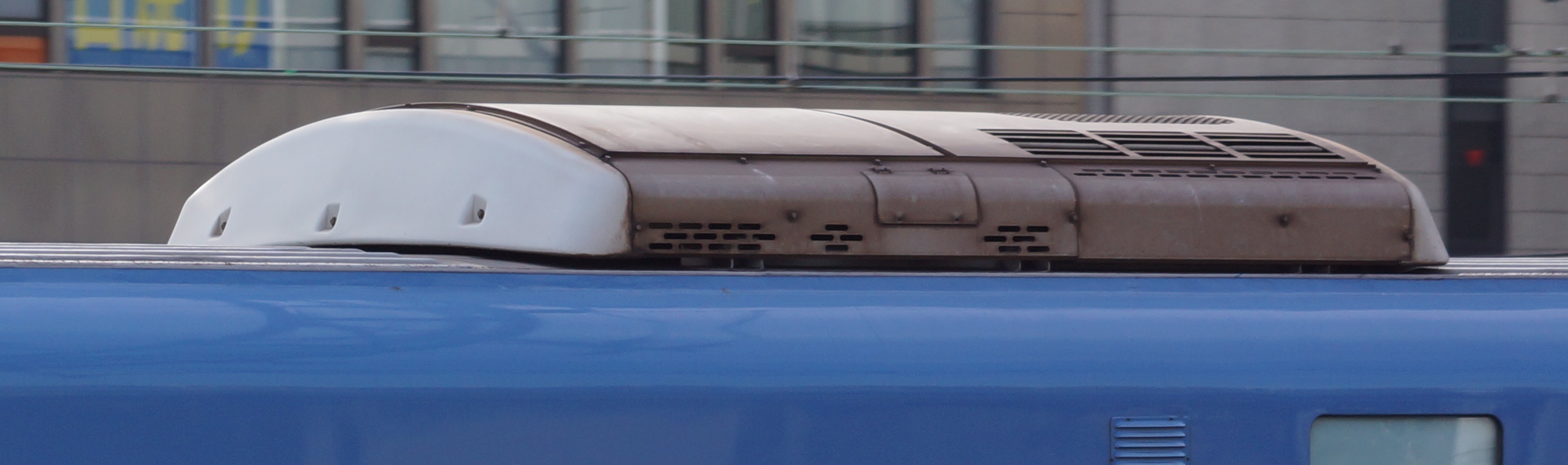

クーラーキセ

5500系に搭載されるクーラーキセは、CU703(以下前期型と記す)とCU703A(以下後期型と記す)の二種類が存在します。

この記事では前者を前期型、後者を後期型として扱います。

クーラーキセは全般検査時に交換されている場合があるほか、そうでなくとも交換されている場合があることが分かっています。

調査結果(2013~2020年)

※(括弧)内のRNはリノベーション工事を、数字は年月日を表します。括弧が付いていない場合は調査期間中に変更がなかったことを表します。

5501F(~2016):全車前期型

(2017.4RN~):5502の梅田側のみ後期型へ交換

5503F:全車前期型

5505F(~2017.8.2*):全車前期型

(2017.8.2*~):5505-5605のみ後期型へ交換

(2018.5RN~):更に5506の神戸側のみ後期型へ交換、計8基中5基が後期型となる。

5507F:全車前期型

5509F(~2017.9):全車前期型

(2017.10~):5509-5609のみ後期型へ交換

5511F(~2019.10入場):5611の神戸側のみ後期型

新5511F(2020.5武庫川線~):全て後期型

新5912F(2020.5武庫川線~):5912の大阪側のみ後期型

5513F:全車後期型

新5513F(2020.2武庫川線~):全車後期型

新5914F(2020.2武庫川線~):全車後期型

5515F:全車後期型

5517F(~2017.夏):5517-5617のみ前期型へ交換

(2017.夏~):更に5518の梅田側を前期型へ交換